L’augurio di un ottimo 2026 di Donald Trump, primo premio FIFA della pace, ai venezuelani è l’atto di aggressione unilaterale scagliato via aria e via terra (il Presidente Maduro sarebbe stato catturato e portato via dal Paese) all’incirca alle 2 di notte del 3 gennaio. Dopo circa 30 attacchi omicidi a imbarcazioni e il sequestro di una petroliera venezuelana, il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti, tra un party a Mar-a-lago e una partita a golf, rispolvera così la dottrina di Henry Kissinger sintetizzabile in NIMBY “Not in my back yard”, secondo cui il continente latinoamericano è il giardino del retro della casa USA (quello in cui nei film si vede fare la grigliata con gli amici la domenica, per intenderci) e quindi quegli Stati non sono liberi di governare e autodeterminarsi a casa loro. Il “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” (tanto lontano da Dio e tanto vicino agli Stati Uniti) del giornalista messicano Nemesio Garcia Naranjo continua a essere il triste motto più attuale in America Latina. E l’ingerenza nella vita degli altri Paesi, con interventi più o meno diretti e palesi, resta un tratto distintivo delle politica estera a stelle (da sceriffo) e strisce (di coca). La scusa è sempre la stessa: il narcotraffico o il comunismo. La realtà anche è sempre la stessa: il controllo delle risorse, l’espansione dei mercati ultraliberisti, i ringraziamenti ai lobbysti dell’industria bellica.

Forse anche la domanda è ricorrente, ma di certo più preoccupante, considerata l’instabilità mentale e il dispregio di ogni regola dell’attuale POTUS: saranno le Nazioni Unite, i governi stranieri, il congresso o gli stessi cittadini statunitensi capaci di gridare a pieni polmoni “enough is enough” a questa Casa bianca da incuboperetta, oppure dobbiamo attenderci una calza della Befana piena di missili per i bimbi della Groenlandia?

Tag: Stati UNiti

Riflessioni geografiche n.23. Gli Stati (Uniti) d’America e Donald I.

In questi giorni, come sempre, tanti Paesi meriterebbero attenzione: il Nepal con l’insurrezione della GenZ; la Palestina con il riconoscimento di Australia, Canada e Regno Unito e la grandissima manifestazione di solidarietà che si è tenuta oggi nelle principali città italiane (il governo è ancora troppo preoccupato a fare le carte per diventare la 51ema stella della Stars&Stripes); i droni russi fuori confine; il Brasile che condanna l’ex presidente Bolsonaro; le proteste in Perù e nelle Filippine. Ma è giocoforza che l’attenzione si concentri sugli Stati Uniti d’America e, per una volta, non per la sua politica internazionale (su cui tanto ci sarebbe da dire), ma sulla politica interna. La politica divisiva di un Presidente apertamente schierato contro i suoi personali nemici “che odia” (parole sue, ribadite al funerale di Charlie Kirk), sta portando indietro il Paese al 1 luglio 1964, ovvero al giorno prima della firma del Presidente Johnson del Civil Rights Act, che mise fine, almeno formalmente, alla segregazione razziale.

L’amministrazione Trump, cioè un manipolo di donne e uomini il cui solo talento risiede nella fedeltà incondizionata al leader maximo, ha il solo compito di eliminare qualsiasi persona sgradita al POTUS: poveri, classe lavoratrice, sindacati, “blacks” and “browns”, popolo arcobaleno, lavoratori stranieri in genere e più in generale, e i nemici, cioè qualsiasi persona non sia d’accordo con le sue idee. Lo avevamo detto in un altro post: Putin è il suo idolo (da qui l’applauso di Trump in attesa sul tappeto rosso in Alaska) e nel secondo mandato sta facendo di tutto per imitarlo. Le cronache interne di questi giorni sono a dir poco raccapriccianti – e si stenta a credere che avvengano davvero negli USA – e raccontano di 300 lavoratori Sud Coreani, legalmente impiegati alla Hyundai in Georgia, sequestrati dalla temuta ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) come criminali; raccontano di truppe federali inviate nelle capitali degli Stati blu – democratici, con la scusa che da soli non riescono a risolvere problemi di crimine comune; raccontano di conduttori di talk show satirici epurati dalle emittenti private su minaccia del governo; dei democratici tutti accusati di essere un gruppo eversivo che odia il Paese. Il piano è pronto: da un lato i miliardari bianchi e i loro tirapiedi (qui sono ammesse sfumature di grigio in caso di fedeltà assoluta), dall’altro tutti gli altri, di qualsiasi colore essi siano. Seguendo alla lettera il famoso discorso del film “Il dittatore” di Sacha Baron Cohen (vedi foto), Trump si prepara ad essere il nuovo Giorgio III, Donald The Great I; e forse qualcuno, vedi il candidato a sindaco di New York Zohran Mamdani o il governatore della California Gavin Newsom, con al seguito un pacifico esercito multicolore, si sta preparando a una nuova guerra (pacifica) d’indipendenza.

Riflessioni geografiche n.20: il viaggio come gesto politico

Viaggiare sarebbe cosa diversa da fare turismo, in particolare se quest’ultimo è quello di massa, che costringe enormi masse di persone negli stessi luoghi e negli stessi tempi, levando molto – se non tutto – al senso vero del viaggio, inteso come scoperta, incontro, confronto.

L’industria turistica è, sempre più, un motore dell’economia mondiale, che dai suoi inizi col Grand Tour del XVIII secolo, ha conosciuto solo piccole episodiche crisi episodiche (9/11, Covid) èd sempre cresciuto, includendo (o travolgendo?) sempre più territori e comunità, fino a coinvolgere oggi oltre 1,4 mld di turisti internazionali/anno (fonte: UNWTO).

La scelta della meta è, come sempre in economia, una scelta economica, e quindi può assumere un significato politico, nel senso di sostegno alla comunità ospitante (il primo passo di un turismo responsabile). E quindi è vero anche il contrario: decidere di non visitare un determinato territorio, nonostante la sua forte attrattività, può costituire una forma di boicottaggio economico.

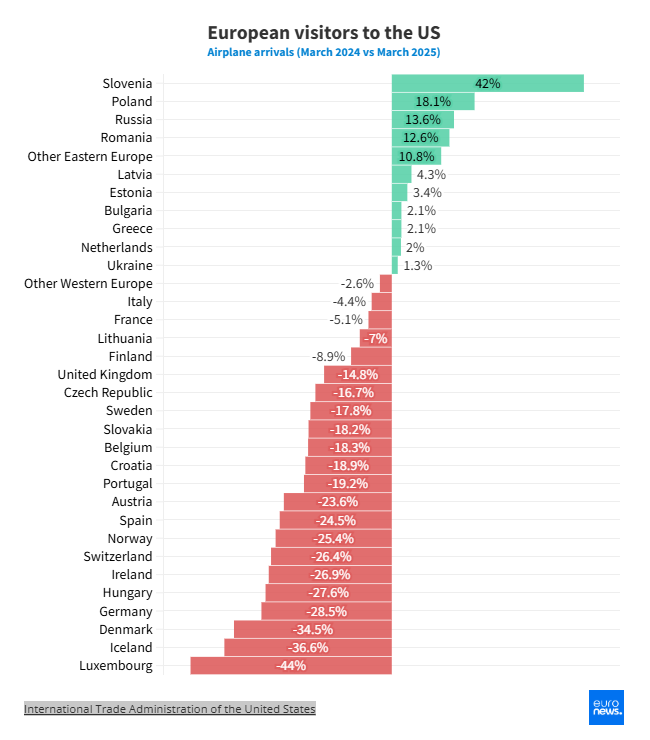

Anche in questo caso le pressocché quotidiane incontinenze del Presidente Trump ci forniscono materia di riflessione: rispetto al 2024, il numero totale di visitatori globali è diminuito del 3,3% nel 2025, con un Marzo particolarmente negativo (un calo dell’11,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso). Il traffico del mese scorso ha subito un crollo da quasi tutte le regioni del mondo, con i risultati peggiori dall’Europa occidentale (-17,2%), dai Caraibi (-26%), dall’America centrale (-26%) e dall’Africa (12,4%) (fonte: EuroNews, su dati US International Trade Administration).

Fun fact: la nazione che ha avuto il maggior incremento di turisti è la Slovenia, Paese di origine della attuale first lady Melania. Sarà forse il caso di scrivere un articolo sul turismo familiare?

Riflessioni geografiche n. 19: Gaza ha solo un valore immobiliare?

Nelle Riflessioni Geografiche n. 16 avevamo ringraziato il presidente Trump per tutti gli spunti che stava dando alla Geografia. Ecco, anche meno, grazie Donald: come per gli autori di satira politica, il POTUS rischia di farci fare gli straordinari. Tre giorni fa, accogliendo il primo ministro di Israele, egli ha definito Gaza come “un incredibile pezzo di importante proprietà immobiliare”. Beh, a guardarla con gli occhi foderati di profitto, è di certo così: demolizione definitiva dei ruderi e di quanto resta in piedi, rimozione delle macerie, progettazione, ricostruzione, lottizzazione e vendita della nuova Cancun del Medio Oriente – wow, che acqua calda guys, anche in pieno inverno)… un grande businéss!!! Il PIL degli Stati Uniti e di Israele farebbero un bel passetto all’insù (e per una volta, non grazie alla armi!), e forse anche quello della Palestina (se esistesse).

(Photo: NYT, 2025)

Ma ecco che, in mezzo a questa follia, ci viene in aiuto la Geografia che ci riporta sulla Terra del buon senso e ci riordina le idee. Un territorio abitato da millenni rappresenta solo un valore immobiliare, o è anche qualcos’altro? Forse quella è la Terra degli antenati (come per i Sioux – oh cacchio, esempio sbagliato!), ha un valore storico, relazionale, culturale, religioso, comunitario, spirituale, geopolitico per milioni di persone; e forse anche il valore simbolico della resistenza all’oppressione, per miliardi di persone, tutti quelli che, ad ogni angolo del mondo, di qualsiasi Paese o religione essi siano, vedono riflessa in Gaza tutta l’ingiustizia sociale del passato e del presente e tutta la speranza del futuro. Un futuro che, di certo, non può e non deve passare per un cartello “for sale” in una agenzia immobiliare di Manhattan!

Riflessioni geografiche n. 16: i geografi ringraziano mr. Trump!

In attesa di conoscere con più esattezza se e quanto i super ricchi statunitensi avranno guadagnato dalle politiche del nuovo POTUS, vi sono già due categorie professionali che dovrebbero esprimere tutta la loro gratitudine a Donald Trump. I primi sono gli autori di satira politica, che già dalla fase elettorale si stanno scatenando sul The Daily Show et similia.

L’altra categoria, ça va sans dire, sono i geografi di tutti il mondo, che, dalla raffica di ordini esecutivi firmati sin dal primo giorno e dalle dichiarazioni a briglia sciolta di Mr. Trump e del suo staff, potranno trarre spunto per migliaia di articoli e convegni scientifici. In ordine sparso:

– il ritiro degli USA dall’Accordo di Parigi sul clima, costringerà tutti coloro che si occupano di geografia fisica, di politiche ambientali e sostenibilità a rivedere tutti i loro studi e previsioni; chi si occupa di rifiuti e inquinamento potrà anche lavorare sul caso più specifico delle cannucce di plastica e del famoso “drill baby drill!”, tema carissimo – anche se fuori moda – a chi fa geografia economica;

– l’aver rinominato unilateralmente il Gulf of Mexico “Gulf of America” (beh, effettivamente l’America è un continente… se solo gli USA si ricordassero di essere solo gli USA e non l’America, le tessere andrebbero a posto da sole) darà lavoro a chi si occupa di cartografia, storia della geografia, di identità e di toponomastica;

– l’idea di prendere Gaza e di trasformarla in un beautiful place (com’era prima, forse?), deportando i palestinesi, farà scorrere fiumi di inchiostro tra chi si occupa di geografia urbana, diritti umani, geopolitica, identità, pace;

– le dichiarazioni su Panama, sulla Groenlandia, e ovviamente la recente ipotesi di accordo con la Russia sulla Ucraina, farà sgolare i geografi che si occupano di geopolitica, ecc.;

– i dazi al Canada, alla Cina e agli altri paesi, faranno impazzire di gioia chi si occupa di geografia economica;

– il blocco dei finanziamenti a molti programmi governativi, compresi quelli di USAID, nonché l’uscita dalla WHO, faranno lavorare molto chi si occupa di geografia sociale, sviluppo, cooperazione, salute;

– la chiusura (negazione?) del mondo arcobaleno farà scrivere molto chi si occupa di geografia di genere e diritti umani;

– la creazione del DOGE, l’ingerenza di potenti privati nella gestione della cosa pubblica, i conflitti tra Stati e governo federale, daranno molto da pensare a chi si occupa di riordino territoriale.

E così via. Ogni giorno, la nuova amministrazione degli Stati Uniti ci fornirà temi su cui riflettere, discutere, litigare, scrivere, riunirci, tanto da non riuscire a starci dietro!

So: Thank you, Mr. Trump! Love love love, i geografi (prima un po’ annoiati) di tutto il mondo!

Riflessioni geografiche n.12

Come per il Vietnam. In questi giorni terribili, guardando ciò che accade in numerosi campus universitari degli Stat Uniti, sembra di essere tornati agli anni Sessanta del novecento, con la protesta per la guerra del Vietnam, iniziata alla prestigiosa Columbia University nel 1964 e culminata con lo “sciopero degli studenti” del 1970 contro l’espansione in Cambogia di detta guerra, cui aderirono quasi 900 campus. Oggi, oltre 40 campus USA (tra cui alcuni dei più prestigiosi) hanno visto una coraggiosa parte di studenti, affiancati da parte del corpo docente, protestare in maniera pacifica, ma molto determinata, contro il sostegno economico dell’amministrazione Biden al governo sionista di Israele, chiedendo di disinvestire, cioè cancellare i loro investimenti e i loro accordi in quel Paese.

La risposta, come accadde 60 anni fa: gli studenti – e molti docenti – sono stati duramente confrontati e arrestati a centinaia dalla polizia, chiamata a intervenire dalle autorità universitarie e cittadine; chiamata, c’è chi dice, a difendere il capitale con la c maiuscola che, in queste Università, pensa di essere il solo principio ordinatore. Ciò che mi pare ci sia di nuovo è che il corpo studentesco sembrano oggi più diviso di allora, quando a fare le guerra e a morire in guerra c’erano, oltre i vietnamiti, proprio i nipotini dello zio Sam.

Infatti, a guardare le immagini e video pubblicati sui social media, oggi la questione palestinese spacca la coscienza americana in due (forse tre considerando che in tanti si sono astenuti, preoccupati – e a ragione – di dover ripagare il loro enorme “debito scolastico”) e sembra riflettere alla perfezione la divisione all’interno della società USA in generale. Da una parte i sit-in e gli accampamenti pacifici di un gruppo multietnico, tra cui numerosi sono gli studenti che si dichiarano di religione ebraica, sui quali gli avvenimenti in Palestina sembrano amplificare i tormenti di una ingiustizia sociale vissuta – e non da oggi – sulla propria pelle. Da un altro lato un gruppo più eterogeneo, in stragrande maggioranza maschio e bianco, che agita bandiere a stelle e strisce e le “sacrosante ragioni suprematistiche”, sognando forse una nuova Palestina – Cancun. (Per fortuna portano il cappellino da baseball e non il cappuccione bianco, o è solo un sintomo di impunità?).

Osservazione geografica: la tecnologia, ha ridotto ancor più le distanze tra comunità umane così distanti sulla carta, unendole empaticamente; mentre non cambia il ruolo dell’ignoranza e dell’avidità, che tengono così distanti comunità umane che condividono gli stessi spazi vitali.

Pare proprio che gli Stati Uniti continueranno a fornire alla geografia sociale, che proprio negli anni del Vietnam prendeva forza, interessanti spunti di riflessione e doloroso materiale di ricerca.

Parole chiave: Palestina, Stati Uniti, guerra, proteste, studenti, università

Foto: “Flyer protesting the draft written by Paul Milgrom, a student at the University of Michigan,” Resistance and Revolution: The Anti-Vietnam War Movement at the University of Michigan, 1965-1972, accessed May 3, 2024, https://michiganintheworld.history.lsa.umich.edu/antivietnamwar/items/show/43.